Duell Print-Elektronik bei Fahrplan und Billett noch offen

Elektronische Fahrgastinformationssysteme

Ein Lead soll eine Ahnung vermitteln, worum es im folgenden Artikel geht. Hier ist er, in einer etwas ungewohnten Art: Anschluss, App, Bahnhof, Bahnschalter, Bargeld, Billettautomat, Billettkauf, Billettkontrolle, Busse, Fahrplan, Fernsteuerung, Generalabonnement, Internet, Kursbuch, Reiseplanung, Schaffner, Schwarzfahren, Smartphone, Telefon, Turnschuhanschluss, Zonentarif, Zuschlag. Eine Menge an Stichwörtern, die zum Alltag der Benutzerinnen und Benutzern des öffentlichen Verkehrs gehören. Einst war das Reisen ziemlich rau und ruppig auf Holzsitzen und unter Rauch, dafür administrativ sehr einfach. Heute sehr komfortabel, aber auf dieser Ebene herausforderungsreich und komplex.

Was gilt jetzt, hält der ICE an oder brauste er durch – wohin? (Bild: Johannes von Arx).

Aber auch in der Schweiz läuft nicht immer alles perfekt: Der Zug von Thurbo in Stein am Rhein steht bereit, noch rasch sein Billett lösen. Bloß, wie? (Bild: Johannes von Arx)

Wir leben in einer Zeit stürmischer technischer Entwicklungen. Ein Leben, wie es unsere Vorfahren vor 200 Jahren führten, wäre für uns schier unvorstellbar. Neue Gerätschaften und Einrichtungen wie Kühlschrank, Waschmaschine, Landwirtschaftstraktor, moderne Kommunikationsformen etc. bieten viele Vorteile, erhöhen die Sicherheit, eröffnen zuvor undenkbare Möglichkeiten. Mehr oder weniger lernte der Mensch, mit den Dingen umzugehen, Vor- und Nachteile abzuwägen, das Nutzen- Kostenverhältnis einzuschätzen, Bedienungsanleitungen zu lesen, dies alles, um sie sinnstiftend einzusetzen. Ein Beispiel: Früher dienten einzig Kerzen und Öllampen der spärlichen Beleuchtung. Dann kamen Gaslaternen dazu, später die ersten elektrischen Lichtbogenlampen, gefolgt von den Glühlampen, Neonröhren, LEDs. Mit jedem Entwicklungsschritt war ein Dazulernen nötig, nicht zuletzt auch in puncto Umgang mit spezifischen Gefahren. So hielten Neuheiten und deren Umgang damit einigermaßen Schritt.

Ziemlich anders bei der Bahn: Rund anderthalb Jahrhunderte lang begaben sich Reisefreudige zum Bahnhof, schauten auf den ausgehängten Fahrplan, lösten eine Fahrkarte, bald darauf im Zug gelocht durch den »Kondukteur«, wie der Schaffner in der Deutschschweizer Mundart noch heute bezeichnet wird. In den Trambahnen verkaufte der Schaffner das Billett.

Der rief auch die nächste Haltestelle aus, erteilte Auskünfte zur Fahrt. So einfach funktionierte all das Administrative vor dem Einsteigen, selbst über Landesgrenzen hinweg. Währenddessen machte die Bahntechnik Riesenschritte bei den Antriebsarten vom Pferd über Kohle, Diesel, Elektrizität, bis zum heutigen Wasserstoff bzw. Akku. Insbesondere nach dem Einzug des Elektroantriebs stieg der Reisekomfort stetig an, vor allem dank der Entwicklung der Wagenbautechnik und der Innenraumgestaltung. Unberührt davon blieb der administrative Aufwand für die Reisenden plus-minus konstant, sank gar, als in den Achtzigerjahren großflächig Automaten installiert wurden, wodurch mindestens Routinierte sehr rasch zu ihren Billetten kamen. Für die Gelegenheitskundschaft und Bucher von Ferienreisen usw. stehen nach wie vor die Bahnschalter zur Verfügung.

Folgenreiche Fortschritte

Das änderte sich recht abrupt mit der Einführung der Fernsteuerung von Weichen, Signalen und Bahnschranken, denn sie machte die Besetzung von kleineren Bahnhöfen durch Personal überflüssig, womit aber auch ein Stück fachkundiger Beratung verschwand. Darauf konnten sich Reisende einigermaßen einstellen. In Zeitnot durfte man auch ohne Billett in einen Zug steigen und es dort gegen einen bescheidenen Zuschlag kaufen. Weil Infrastruktur, Sicherheit, das Rollmaterial und der Betrieb kostenintensiv sind, begannen die Bahnen auch noch in den Zügen mit Personal zu sparen. In der Schweiz wurde die Selbstkontrolle 1987 eingeführt, kurz vor der Einführung der S-Bahn Zürich und des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV mit seinen Zonentarifen 1990. Damit entstand indessen das Risiko, dass nicht nur bei bewusstem Schwarzfahren eine Busse – in der Sprache der Verkehrsunternehmen »Zuschlag« genannt – zu zahlen ist, sondern auch bei Unachtsamkeiten, speziell bei den komplizierten Zonensystemen, Verschlafen des Zielbahnhofes, Einsteigen in das falsche von zwei Verkehrsmitteln mit gleichem Ziel auf verschiedenen Strecken fahrend, usw.

Ein weiterer Schritt in dieser Richtung zeichnet sich ab, wenn in absehbarer Zeit möglicherweise die Fahrkartenautomaten verschwinden. »Ganz einfach, sein Billett auf der App lösen«, beschwichtigen die ÖV-Unternehmen. Freilich für wenig Technikaffine leichter gehört als getan. Fazit: Der Zugang zu den Zügen wurde stetig hürdenreicher, aber nicht nur in dieser Beziehung.

Dieser Herr schaut auf seinem Smartphone nach der Abfahrtszeit, aber nicht, wie das Bild vermuten lassen könnte, für den Güterzug, sondern für den Zug, der bald hier in Estavayer-le-Lac (am Neuenburgersee) eintreffen wird. Jetzt noch das Billett lösen und in Kürze wird abgefahren (Bild: Johannes von Arx).

Papier für Planende …

Denn irgendwie sollte man auch noch wissen, wann man abfährt beziehungsweise ankommt. Bis vor wenigen Jahren waren Taschenfahrpläne und das Kursbuch ein willkommenes, stromunabhängiges Info-Medium für Fahrzeiten, Anschlüsse, Reisealternativen und Ideenspender für neue Reiseziele. Für Reiseplaner stellten sie unverzichtbare Instrumente dar, weil sie subito einen Überblick auf Verkehrsbeziehungen, Zugkategorien, Fahrwege und -zeiten, Haltepunkte für Zusteigende, allfällige Beschränkungen der Verkehrstage gewannen und gleich auch Varianten für Unvorhergesehenes einplanen konnten.

… Turnschuhe für Eilige

Sportliche Bahnkundinnen und Bahnkunden fanden mit einem Blick auf diese Prints »Turnschuhanschlüsse«, also Umsteigebeziehungen zwischen Zügen und Bussen, die im elektronischen Fahrplan unterdrückt werden, weil für »Normalos« zu knapp (für jeden Bahnhof sind die minimalen Umsteigezeiten situationsgemäß festgelegt, um die Anschlüsse auch bei einer Kombination ungünstiger Faktoren zu gewährleisten). Der Online-Fahrplan vermittelt den Fahrgästen entsprechend der Betriebslage stets die aktuellen Reisedaten. Fällt ein Zug technisch bedingt aus oder ist eine Strecke wegen Unwetter gesperrt, so zeigt die Anzeige gleich die Ersatzverbindung an – ein unschlagbarer Vorteil. Einmal unterwegs hilft das Smartphone spontan, die Reise umzuplanen. Aber der Umgang mit der elektronischen Technik ist nicht jedermanns Sache. Es gibt weiterhin Menschen, die damit ihre Mühe haben, einer Einschränkung wegen keinen Zugang finden, sich Geräte und Mobiltelefon Abos finanziell nicht leisten können oder das schlicht nicht wollen. Für all diese stellt die Abkehr vom gedruckten Fahrplan ein großes Hindernis dar. Da die Selbstkontrolle mittlerweile netzweit Standard ist und selbst auf Fernstrecken längst nicht immer Schaffner mitfahren, kann man sich nicht mehr auf deren Hilfestellungen verlassen. Ganz besonders ärgerlich, wenn in so einer Situation auch noch das Internet streikt.

Jeweils aktualisierte Abfahrtszeiten auf den Abfahrtskanten und in den Fahrzeugen sowohl wie akustische Durchsagen bei Störungen funktionierten in den letzten Jahren tendenziell zuverlässiger. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Fahrgäste über Verspätungen, Halte auf offener Strecke usw. im Ungewissen gelassen werden.

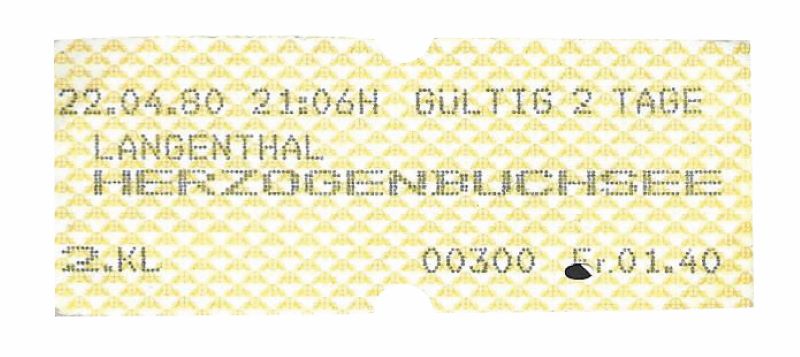

Eines der allerersten Billette vom 22. April 1980 aus einem Autelca-Testautomaten in Langenthal. Otto J. Bauer löste es für den eigenen Bedarf – und warf es zum Glück nicht gleich weg (Sammlung: Otto J. Bauer).

Ein »Klassiker« und ein Klassiker

Aufatmen: Der Fahrplan steht und das Billett auf dem Smartphone ist korrekt gelöst. Jedoch gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Fallstricke, über welche immer wieder ehrliche Bahnkundinnen und -kunden stolpern und über die man in der Öffentlichkeit und in den Medien ganz zu Recht ereifert. Ein »Klassiker«: Nach der Sitzung reicht es noch knapp an die Haltestelle zu eilen.

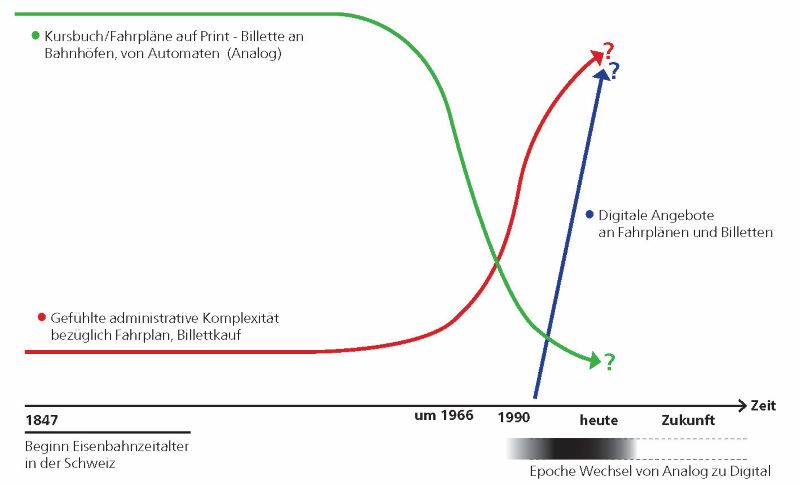

Diese Linienverläufe sollen in vereinfachter Weise veranschaulichen, dass über rund anderthalb Jahrhunderte die administrativen Reisevorbereitungen bezüglich Fahrplan/Billett (Analog/Print; zunächst oberes Linienpaar) sehr einfach waren, weil an allen Haltestellen verfügbar. Die Medien Internet/Smartphone (zunächst unten) verdrängten mit dem Einzug des Internets relativ rasch den Strang Analog. Die ÖV-Kundschaft musste sich (fast) von Grund auf neu orientieren, viel dazulernen und blieb trotzdem öfter überfordert. Das Beschaffen von Fahrplaninfos und Fahrausweisen wird anspruchsvoller, komplexer, visualisiert in der roten Linie. Dessen leichter Anstieg schon vor dem „neuen Zeitalter“ erklärt sich durch das im Laufe der Jahrzehnte stetig wachsende Netz des ÖV und des verdichteten Fahrplanangebotes.

1847 starteten mit der »Spanisch-Brötli-Bahn« die ersten Züge ganz in der Schweiz. 1980 kamen die Billettautomaten auf. 1990 startete die S-Bahn Zürich. Um 2020 ging die Ära mit gedruckten Fahrplänen zu Ende (Grafik: Johannes von Arx).

Das Fahrzeug nähert sich. Also rasch die Billett-App öffnen – Uff, im Moment keine Verbindung, es beginnt auch noch zu regnen – also einsteigen, drinnen der zweite Versuch und im Nu ist das Billett gelöst. Doch schon ertönt die Stimme: »Billettkontrolle«. Kein Pardon: Gemäß den strengen Regeln der für die Beförderungstarife sämtlicher Verkehrsbetriebe der Schweiz zuständigen »Alliance Swiss Pass« muss die Fahrkarte vor der Abfahrt gelöst sein. Und was ist, wenn – kommt selten vor, aber doch – wegen einer technischen Störung das System elektronischer Kauf von Billetten abstürzt? Darf man dann trotzdem einsteigen? Klar, auch zu solchen Irregularitäten sagt die Alliance, was gilt. Aber wer weiß das in einer solchen Situation oder schaut – den bald startenden Zug oder Bus vor Augen – um das zu prüfen?

Ein echter Klassiker in der Schweiz ist das Generalabonnement – fast ausschließlich mit »GA« ausgesprochen und geschrieben. Es kostet für »Normalbürger« 3995/ 6520 Franken (2./1. Klasse), im Jahr. Für Jugendliche, Senioren, Reisende mit Behinderung, Zweitpersonen im gleichen Haushalt gibt’s Rabatte. Eine Menge Geld, dafür öffnet sich die Welt zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, einschließlich Kursschiffen. Sehr viele Bahnreisende leisten sich diesen Komfort im Wissen, dass sie den Kaufpreis nie voll ausnutzen. Wer aber über keinen solchen Pauschal-Fahrausweis verfügt, rätselt, wie er zum »richtigen« Billett kommt und Fallstricke vermeidet.

Fragwürdige nördliche Vorbilder

Wie einst wieder einmal planlos mit dem Interrail nach Kopenhagen, Oslo, Helsinki fahren, erst dort eine Unterkunft suchen und dann spontan die Lande erkunden?

Dies mit der Idee, die entsprechenden Fahrplaninfos und Tickets an einem Bahnschalter zu holen. Doch das dürfte eine Illusion sein: In Schweden, Norwegen und Finnland gibt es nur noch an ganz wenigen Bahnstationen einen Schalter mit Reiseberatung und Verkauf. Die Fahrkarten und die meist üblichen Platzreservationen werden von den Reisenden für die jeweiligen Betreiber über die entsprechende App auf dem Smartphone gekauft und bargeldlos bezahlt. »Ich fühle mich als Reisender mit einem Interrail-Papierbillett und einer Platzreservation auf Papier jeweils wie ein Exot«, erzählt Edwin Dutler von Pro Bahn Schweiz, der als Vielreisender jährlich mehrmals mit der Bahn in Skandinavien unterwegs ist.

Könnte es nun sein, dass die Schweizer Bahnmanager in den Norden schielen und sich sagen, »wenn es dort geht, so geht es bei uns wohl auch«. Nun, man stelle sich vor, was da alles passieren würde, sollten die deutschsprachigen Länder auf dieses Einspurgleis hinsteuern. Passt das zum angestrebten Umsteigen vom Auto auf Bus und Zug? Würde die erzwungene Anonymisierung nicht die zuvor zufriedenen und mit den Verkehrsunternehmen verbundenen Kundinnen und Kunden abspenstig machen? Wären die vielen touristischen Gäste glücklich, wenn sie bar von Ortskenntnissen und bloß mit Smartphone ihren Fahrplan für Zug, Ortsbus und Kursschiff samt erforderlicher Fahrkarte suchen müssten?

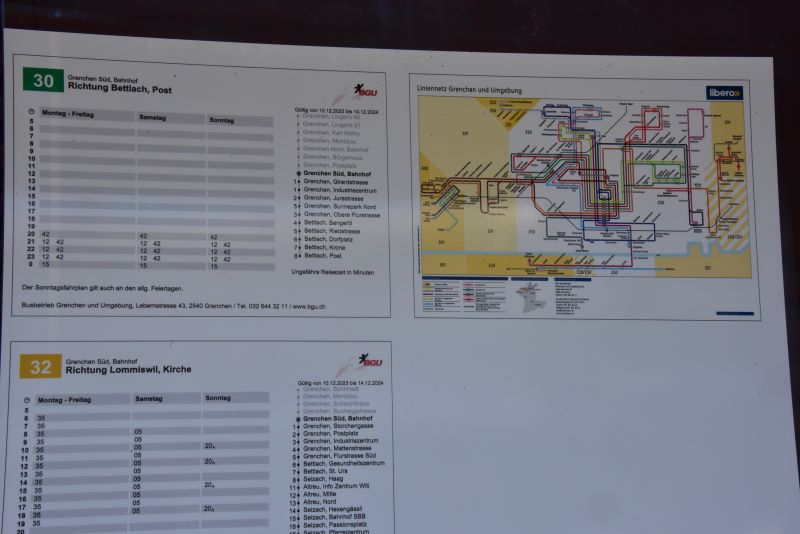

Vorbildlicher Fahrplan an der Bushaltestelle in Grenchen Süd (Jura-Südfuss-Linie): Hier können sich v.a. Ortsunkundige vertieft orientieren, denn sie sehen nicht nur die Abfahrtszeit und den weiteren Verlauf, sondern auch, woher der Bus kommt (Quelle:bgu.ch).

Fragen, vor die sich Politik, Unternehmen, Fahrgastvertreter heutzutage gestellt sehen und die sie mit viel Besonnenheit und permanenter Sicht auf alle Bedürfnisse einer sehr divers aufgestellten Kundschaft angehen sollten.

Aktuell proklamiert – heiß diskutiert

- Weil die heutigen Billettautomaten langsam ihre Lebensalter erreichen und Ersatzeile fehlen, denken die Verkehrsunternehmen darüber nach, sie längerfristig nicht mehr zu ersetzen.

- Die Absicht der BLS, künftig an ihren Billettautomaten keine Bezahlung mit Bargeld mehr zu ermöglichen, hat zu heftigen Protesten in der Öffentlichkeit geführt. Namentlich Pro Bahn fordert vehement die Beibehaltung dieser Zahlungsart.

- Um den zeitraubenden Billettkauf in Bussen zu vermeiden, arbeitet man an Ersatzlösungen wie Prepaid-Karten speziell für Linienbusse und Postautos.

- Um auch Fahrgästen ohne Elektronik den Zugang zu ebnen, will der ZVV einen telefonischen Kauf von Billetten einführen.

- Nach intensiven Diskussionen um die strittigen Busse, namentlich, wenn es um Sekunden beim Einsteigen geht, sichert die Dachorganisation Tarife im ÖV, Alliance SwissPass zu, die Fahrgeldapps zu optimieren, damit die immer wieder beanstandeten Fallstricke umschifft werden, ebenso, dass es weiterhin Alternativen gebe, Billette ohne Smartphone zu lösen.

- Die SBB bereitet eine Preview-App vor, dank der sich Leute einer Reisegruppe im Zug finden, die unterschiedlich eingestiegen sind.

Autor: Johannes von Arx.